Вредные примеси в дымовых газах

Наибольшие загрязнения атмосферного воздуха поступают от энергетических установок, работающих на углеводородном топливе (мазут, уголь, природный газ, бензин и дизельное топливо, керосин и др.).

Количество загрязнений определяется составом и объёмом сжигаемого топлива.

Одними из основных источников загрязнений атмосферы являются тепловые станции (ТС).

Основные компоненты, выбрасываемые в атмосферу при сжигании различных видов топлива в энергоустановках,- нетоксичные диоксид углерода СО2 и водородный пар Н2О. Однако кроме них в атмосферу выбрасываются такие вредные вещества, как оксид углерода СО, оксиды серы SОn, азота NOn, сажа, соединения свинца, канцерогенные вещества (бенз(а)пирен) и др.

При сжигании твердого топлива в котлах ТС образуется большое количество золы, диоксида серы, оксидов азота. В дымовых газах, образующихся при сжигании мазута, содержатся оксиды азота, соединения ванадия, газообразные и твердые продукты неполного сгорания.

Токсичность при сжигании природного газа обуславливается в основном содержанием оксидов азота и серы.

Для рассеивания вредных веществ с целью уменьшения их концентрации на поверхности земли все ТС оборудуются дымовыми трубами. На процесс рассеивания выбросов существенное влияние оказывает состояние атмосферы, расположение предприятий, характер местности, высота трубы и диаметр её устья. Горизонтальное перемещение примесей обусловливается в основном скоростью ветра, а вертикальное - распределением температур в вертикальном направлении.

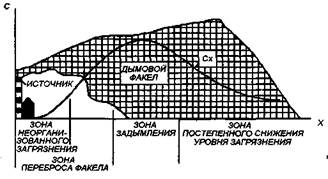

По мере удаления от трубы в направлении распространения промышленных выбросов можно условно выделить три. зоны загрязнения, атмосферы: зона переброса факела, характеризующаяся относительно, невысоким содержанием вредных веществ в приземном слое атмосферы, зона задымления с максимальным содержанием вредных примесей и зона постепенного снижения уровней загрязнения (рис. 1).

Рис.1. Распределение концентрации вредных веществ в атмосфере

от организованного высокого источника выбросов.

Зона задымления является наиболее опасной для населения. Ширина этой зоны в зависимости от метеорологических условий находится в пределах 10-49 высот трубы.

Максимальная концентрация вредных примесей прямо пропорциональна производительности источника и обратно пропорциональна квадрату высоты дымовой трубы. Подъём горячих струй обуславливается подъемной силой газов, имеющих более высокую температуру чем окружающий воздух.

При выбросах в условиях безветрия рассеивание вредных веществ происходит под действием вертикальных потоков. При наличии ветра перемешивание примесей с воздухом происходит в направлении ветра, при этом разбавление их происходит пропорционально средней скорости ветра.

Вместе с тем с увеличением скорости ветра уменьшается высота выброса факела над устьем трубы, что может привести к увеличению приземной концентрации вредных веществ. Поэтому на ТС при проектировании устройств для отвода дымовых газов главным условием является достижение превышения скорости выбрасываемого газа более чем вдвое опасной скорости ветра на уровне устья трубы.

Основным документом, регламентирующим расчет высоты дымовой трубы, является "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий". В основу методики положено условие, при котором суммарная концентрация каждого вредного вещества не должна превышать максимальную разовую предельно допустимую концентрацию данного вредного вещества в атмосферном воздухе, т.е.

С = (Сmaх + Сф) < СПДК,

где Cmax - максимальная концентрация загрязняющих веществ в приземном воздухе, создаваемая источниками выбросов, мг/м3;

Сф - фоновая концентрация одинаковых или однонаправленных вредных веществ, характерная для данной местности, мг/м3;

СПДК - нормативное значение предельно допустимой концентрации вредного вещества, мг/м;

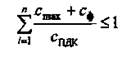

При одновременном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих аддитивными свойствами, для каждой точки местности должно выполняться условие

где i — i-я примесь.

Еще статьи по теме

Проблемы загрязнения биосферы и ее экологическое значение Человек всегда использовал окружающую среду в основном как источник ресурсов, однако в течение очень длительного времени его деятельность не оказывала заметного влияния на биосферу. Лишь в конце прошлого столетия изменения биосферы под ...

Зеленые насаждения города. Нормативная обеспеченность, качество, охрана Россия – высоко урбанизированная территория и страна, доля городских жителей составляет более 74% населения. Экология городской среды – полученная дисциплина прикладного хозяйства, ориентированная на изучение вопросов и проблем связанные ...